五月,是劳动者的节日,是奋斗者的礼赞。今年是中华全国总工会成立 100 周年,学校以“庆百年工运,展时代风采”为主题,深入学习习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年暨全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话精神, 共话劳模精神、劳动精神和工匠精神,传承红色基因,汲取奋进力量。

崔凤军 绍兴文理学院党委书记

从1925年中华全国总工会成立至今,中国工人阶级始终是推动社会进步的先锋力量。习近平总书记在庆祝中华全国总工会成立100周年大会上提出的“四个不愧是”“三个不容动摇”,正是对劳模精神、劳动精神、工匠精神的高度凝练。这三种精神,是广大劳动群众在从事社会生产的劳动实践中锤炼形成的,是工人阶级和广大劳动群众弥足珍贵的精神财富。习近平总书记强调,“劳动是一切幸福的源泉”,而劳模精神、劳动精神、工匠精神正是对劳动价值的最好诠释。劳模精神是“甘为人梯”的奉献品格,劳动精神是“实干兴邦”的奋斗底色,工匠精神是“精益求精”的卓越追求。

从“工人是天”的觉醒呐喊,到“劳动创造幸福”的实践自觉,百年工运史给予我们深刻启示:一要永葆政治本色,将“两个维护”融入教书育人各环节;二要勇担改革使命,争当立德树人、科研创新、服务地方的“排头兵”;三要厚植为民情怀,把“师生所盼”作为“行动所向”。

面对“以中国式现代化推进民族复兴”的历史任务,我们要将三种精神融入育人全过程,以劳模精神引领师德建设,以劳动精神重构育人体系,以工匠精神赋能高质量发展。我们要以习近平总书记“奋斗铸就新辉煌”的号召为指引,继续发扬“越是艰险越向前”的拼搏精神,为加快建设国内一流的城市综合性大学再立新功。

陈蘅瑾,鲁迅人文学院,2014年浙江省劳动模范。坚守育人初心,在教育教学一线默默耕耘,多次获评校优秀教师。曾获浙江省教坛新秀、浙江省高校优秀教师、浙江省高校优秀共产党员等荣誉称号。

劳动者是时代的脊梁,教育是培根铸魂的沃土。站在百年工运新的历史起点,作为一名教育工作者,将深入贯彻立德树人的根本任务,牢记“为党育人、为国育才”的教育使命,把“甘为人梯”的奉献精神、“实干兴邦”的奋斗底色和“精益求精”的卓越追求融入教育教学中,用匠心培育有家国情怀、创新精神的新时代大学生。

魏佩敏,1987.07浙江大学电机专业毕业分配到原绍兴高专机械系任教,先后担任绍兴文理学院机电系党支部书记、工学院党委副书记、元培学院党委副书记兼副院长、法学院党委书记兼副院长、化学化工学院党委书记兼副院长、校工会常务副主席等职务。在数十年的教育工作历程中,坚守教师本分,努力践行“一辈子做老师”的承诺和“一辈子学着做老师”的不懈追求,以“用心学习、用心思考、用心实践,摈弃浮躁、耐得住寂寞”的工作理念刻画着教师职业的精神坐标。曾获2001-2002年度浙江省高校“三育人”先进个人、2006年浙江省高等学校“育人奖”、2005年浙江省高校毕业生就业工作先进工作者、2018年度绍兴市教育系统优秀党务工作者等荣誉称号。

教书作为一种劳动不仅仅是知识的传授,更是给人以精神的雕塑和习惯的养成。如果通过我们的劳动能给学生在学习、为人、处事某些方面予以点拨启迪,在解决相关问题时不迷失方向和能动性提升,在许多年后,学生们即使把曾经的公式、符号都忘记了,却依然能记住老师执行教育教学过程背后的思想并受到影响,我们的劳动是有价值和意义的。

徐志松,教授,主任医师,曾获浙江省“三育人”先进个人,多次获绍兴文理学院优秀党员和先进工作者称号,获“福康医学教学奖”,现任国家级重点建设本科专业—临床医学学科负责人,该专业毕业生执业医师考试合格率排名名列全国前茅,也是省一流本科建设课程《诊断学》的负责人。他热爱医学教学,坚持在一线任教37年,在教学中始终贯彻“做事先做人”、“教学无小事”理念,教学学生从如何做人到怎样做事、做学问。他注重学生的综合素质培养,始终把医德人文教育渗透到教学活动全过程,结合案例引导学生进行如何构建和谐的医患关系,积极实施CBL教学模式,致力于学生正确的诊断思维和解决实际问题能力的培养。他治学严谨,爱岗敬业,淡泊名利,因材施教,为人师表,是最受学生欢迎的任课教师之一。他关心学生就业,建议理性择业,已指导多位学生成功考取硕、博士。

躬耕教坛,我始终牢记总书记“三个不容动摇”的嘱托,深刻体悟“四个不愧是”的时代内涵。作为教师,我们当以劳模精神为帆,以工匠精神为桨,甘为人梯,用奉献托举学生成长,以“如切如磋、如琢如磨”的匠心雕琢每一堂课,将立德树人根本任务融入每一次耐心解答、每一份细心关怀,以“精益求精”的追求服务社会发展,在育人育才与社会服务的双向奔赴中,践行教育工作者“不愧为先进生产力的代表”的使命担当。

陈巍,教育与心理学院教授,入选2016-2018年度浙江省三育人先进个人,指导多届应用心理学专业本科生、硕士研究生40余人,以教育部哲学社会科学重大攻关项目、浙江省社科重大项目为牵引,开展“中国心理学先驱群像”研究计划,为30余位中国心理学先驱撰写评传,并在SCI/SSCI、CSSCI期刊发表学术论文30余篇。近期,这项以候选人与学生们共同完成的工作,其阶段性成果之一专著《越地心理学先驱群像》拟于2025年9月在浙江大学出版社正式出版,被西南大学资深教授黄希庭先生赞誉为“贯彻党中央立德树人根本任务的生动实践”。入职以来,指导的学生中有20余人考上爱丁堡大学、莱顿大学、密苏里大学、南安普顿大学、南开大学、厦门大学等国内外知名高校,继续攻读博士、硕士研究生。

于高校教师来说,工匠精神的意义在于我们实施技艺的对象是活生生的、鲜衣怒马的青年学子。工匠精神指引下的立德树人要义不仅是知识和技能的获取,更是人格品德的陶冶,志向生涯的规划以及价值观念的重塑。因此,尤其需要珍视并努力让其中那部分与教师观念一致的优秀者,成长为学科与专业的门徒。

金坚强,校离退休工作处,省2019-2020年度“三育人”先进个人。工作25年来,坚持以师生为本,勤恳敬业,多次荣获校先进工作者、最受师生喜爱的书记等荣誉。他长期担任辅导员和学工书记,团结带领学工团队,冲在抗疫复学、迎评和专业认证等第一线,做到以生为本,对心理问题、经济困难、学业预警、生病住院等特殊学生开展精准帮扶。他创新学生工作,开启教育学院“小候鸟”帮扶支教工作,人文学院师生结对“薪火行动”,医学院研究生青蓝学术沙龙,医学院“健康贵门行”活动和团建联盟活动等。相关活动等被省市媒体报道。“教育之星”系列校园文化活动被评为市德育创新成果二等奖。人文学院获评省内第一家二级学院诗教工作先进单位。引进普施康奖学金30万元。协助书记完成省级“双创”标杆院系创建。

作为高校教育工作者,要在“两个大局”和百年工运的背景下,以劳动精神、劳模精神、工匠精神为指引,自觉弘扬教育家精神,按照“四有好老师”和“四个引路人”的标准,立足岗位实际,时刻提醒自己“我是个老师”“要像个老师”“要做个好老师”,为学校铸魂育人作出自己的贡献。

屠国平,省2021-2022年度“三育人”先进个人,教育与心理学院教师。

他扎根教育39年,在国家语言文化传承推广之路上踔厉前行,成绩卓著。他在全国高师院校首开“普通话与教师口语”课程,是新中国第一批国家级普通话水平测试员,荣获教育部“全国语言文字先进个人”“国家通用语言文字推广普及先进个人”等称号;建设国家一流课程“教师口语”、省一流课程“中华文化与经典诵读”,参与制定“教师口语”国家课程标准、《国家通用语言文字法》实施办法地方立法等工作。

他坚信教书必先育人,传道必先修道的理念,坚持修身与育人并进。以教学为本,承担6门本科生、研究生课程,年均课堂教学工作量500学时以上;积极开展课改、教改、精品课程建设,学评教成绩名列前茅。创设省级A类学科竞赛——浙江省大学生汉语口语竞赛,参赛学生超百万;指导数十名学生获省学科竞赛一等奖;十多次荣获学科竞赛优秀指导教师荣誉。

他有坚定的立德育人理念,注重以典育人、以语育人、能力育人、文化育人;他坚持以文化人,以雅言传承文明,用经典浸润人生,带领学生开展“经典润乡土”“三下乡”语言文字社会实践活动。曾获校首届“树人奖”十大候选人,十数次荣获校教学奖、优秀教师荣誉。多次获校级优秀班主任、十佳科研导师、优秀共产党员、“三育人”先进个人等荣誉。

劳模精神、劳动精神、工匠精神是社会主义核心价值观的生动体现。教师是人类灵魂的工程师,要用一辈子去做好教书育人的事。《中庸》有云“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”,教师不仅要传道授业解惑,更要刻苦修道以求精进,要在教书育人的过程中培育自己、修炼自身,在给学生搭建平台、寻求发展土壤、进行个性化指导等多种育人途径中引导学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国,让学生卓越成才以反哺自己,让学生健康发展来成就自己。

马海忠,学生工作部,省2021-2022年度“三育人”先进个人。

坚定政治信念,做好学生的引路人。注重政治理论学习,积极参加市委党校中青班等培训;立志做一名专业化辅导员,业务能力较突出,获省辅导员职业能力大赛三等奖、省高校网络教育优秀作品大赛三等奖,被评为省优秀教师暨省高校优秀辅导员。

夯实思政教育,以学生成长为中心。指导学生多次在省级学科竞赛获奖并被评为省职规赛优秀指导教师;积极打造志愿服务品牌,带领学生团队共获3个省优秀集体、6个市优秀集体,被授予省志愿服务“两项计划”优秀项目专员。

强化党建引领,汇聚管理育人合力。曾被聘为校党委党校宣讲团成员,代表学校参加市微党课比赛获二等奖;被评为校“最受师生喜爱的书记”;参与浙江省庆祝建党百年活动受到省委宣传部表彰。

教书作为一种劳动不仅仅是知识的传授,更是给人以精神的雕塑和习惯的养成。习近平总书记强调:“要深入践行社会主义核心价值观,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。”作为高校思政工作者,我认为要以“三种精神”为指引,在“三育人”实践中,像工匠般雕琢每个育人细节,以劳模标准提升工作质量,用劳动实践培育时代新人。

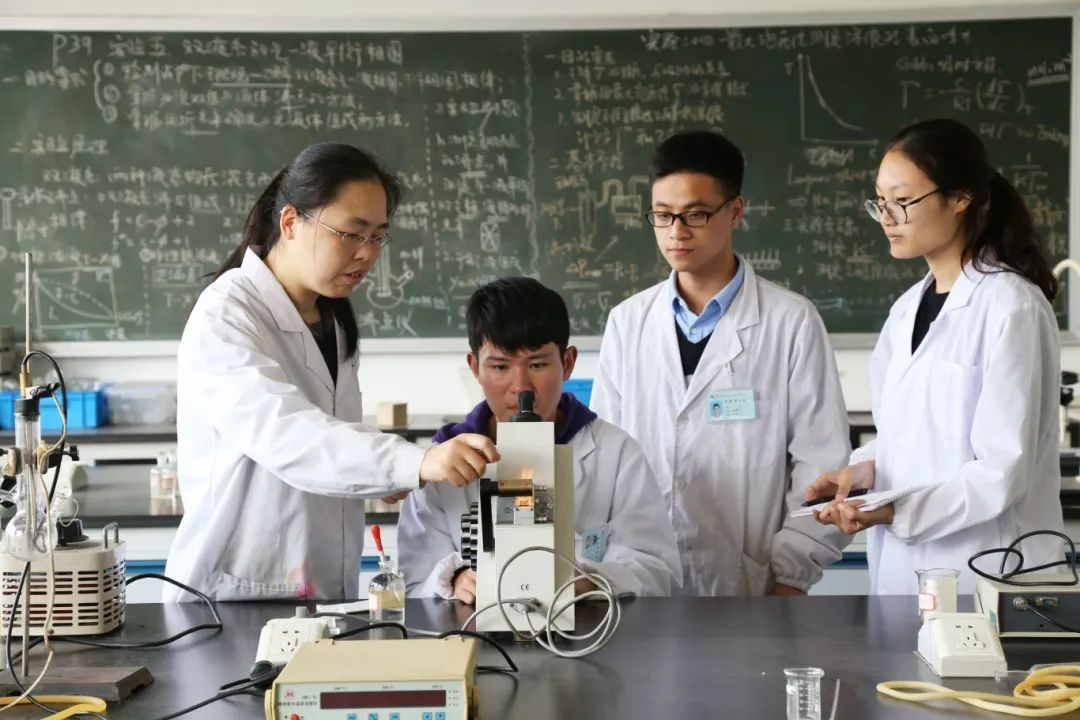

陶菲菲,化学化工学院,博士、教授、研究生导师,入校十余年来一直专注于两件事:立德树人培育新人、勇于创新服务地方。2011年获浙江省第四届高等学校教坛新秀奖,2013年获浙江省第三届师德先进个人,2022年获浙江省巾帼建功标兵,2013年获浙江省首届高校微课比赛三等奖,2016年获第十二届“绍兴优秀青年”荣誉称号,2018年度获绍兴市青年科技英才,2019年获绍兴市高等教育教学成果奖二等奖。

倾注心血,潜心教学。恪守师德规范,勤奋务实,教学业绩考核年年为A。已主持省首批一流课程1门、省级教改项目4项,发表教改论文20余篇,获省第四届高等学校教坛新秀奖、绍兴市教学成果奖二等奖1项。担任省化学与化工制药类专业教指委员。

锐意进取,勇于创新。已主持省部级及以上科研项目8项,其中国家级项目2项;以第一作者或通讯作者发表SCI检索论文60余篇、授权国家发明专利11项;获省部级奖励2项。入选省高等学校中青年学科带头人培养对象、省151人才工程第三层次培养人员。

精耕细作,培育新人。注重学生创新能力培养,指导学生主持大学生科研项目20余项,其中省级及以上项目5项、学生发表SCI等科研论文12篇,获省级及以上学科竞赛奖励30余项。

自2007年以来一直从事教学科研工作,回望十余载从教生涯,我深刻体会到:唯有将对教育事业的热爱化为行动,用创新突破桎梏,以坚持铸就品格,才能真正践行新时代工匠精神。教学如工匠琢玉。要站稳讲台有底气,需要以匠心对待每一堂课,精心设计教案,耐心打磨知识点,拥有精益求精的执着,才能呈现优质的课堂教学。科研上脚踏实地、实事求是。当实验结果偏离预期,调控实验不断改进,设计对比实验,及时归纳总结,抽丝剥茧发现问题解决问题。发挥工匠精神,突破传统思维模式,精益求精。以初心致匠心,在平凡的工作中发光发热!

张苏敏,智能工程学院,从事电工电子实验教学工作近39年,省第五届"师德先进个人",2012年兼班主任工作12年,关心爱护学生,自动化122班有科学家(王1小奇),作家(王益朗,笔名八异),企业家(陈剑泓),自动化161班校十佳大学生(阮晟懿,杭州字节跳动工作),电气201班毕业生全部拿到学位证书,50%以上学生高质量就业,100%就业。2022年起兼任嵊州绍兴文理学院转移中心主任工作以来,每周去嵊州企业对接对接2次,嵊州企业与智能工程学院共建创新载体13家,担任副主任工作,企业获奖励65万,到校科研经费408万,企业获创新券奖励109.5万。近三年获嵊州市优秀科技指导员一等奖2次,二等奖1次。

向先进学习,年初有计划,年度有总结,全心全意为教师,学生,企业服务,持之以恒,一定会有丰硕成果。

周瑾,绍兴文理学院元培学院,浙江省第六届师德标兵。现为元培学院医药与健康分院院长,曾任医学院护理系主任、医学实验中心主任。从教40余年多次获得校优秀教师、示范课教师、“教学优秀奖”等,绍兴市高校“十佳课程思政教师”,省高校优秀共产党员;省医学实验教学示范中心主持人,省药学特色专业负责人,市精品课程《护理学基础》、省第一批线下一流课程《基础护理学》、省第一批课程思政示范课程《基础护理学》主持人,与参与省教改项目10余项。她以德施教,在专业课程教学中渗透职业道德和人文教育;她教学技能精湛,采用多种先进教学方法,线上线下结合开展教学;她爱生如子,真情奉献,学生毕业后多成长为单位骨干,同学们亲切地称她为“班妈妈”。

从南丁格尔的马灯到智能时代的监护仪,变的是技术手段,不变的是“教育无小事,教师无小节”的职业坚守,作为推动社会发展的先锋力量,我们要深刻领悟劳模精神、劳动精神、工匠精神的时代内涵,为党育人,为国育才。坚持党建引领,以劳模精神淬炼师德本色,把人民至上的红色基因注入专业教育;坚持深耕教学,以劳动精神锻造培养知识型、技能型、创新型的卓越人才;坚持守正创新,以工匠精神攀登医教高锋。让劳动精神成为育人的灯塔,让劳动教育化作课堂的底色,以工匠精神塑造生命铠甲,用心用情做好每一件事情,用创造拥抱新时代,用奋斗铸就新辉煌。